| 盛宏堂歷史 ——摘自《希山格言選》 我的祖輩是中藥世家,他們的創業史值得我借鑒,他們曾經的輝煌值得我驕傲,他們的誠信理念值得我傳承。

我的祖輩劉太吉(1703-1752,字謙之)、劉永吉,于清乾隆三年(1738年)共同創辦了濰縣盛宏堂藥鋪。 .jpg) 劉太吉畫像 劉太吉畫像

.jpg) 盛宏堂老藥鋪 盛宏堂老藥鋪

.jpg)

劉希山董事長兒時與父母在盛宏堂老藥鋪 談我祖上劉太吉,首先談談濰縣縣令鄭板橋。

1746年,即乾隆十一年,五十四歲的鄭板橋自范縣調署濰縣。這年山東逢大饑,瘟疫橫行,人相食。濰縣原本繁華大邑,因災荒連年,救災便成了鄭板橋主持濰縣政事的一項重要內容。他號召富有的鄉紳大戶救濟災民。劉太吉響應號召,藥鋪門口擺兩口大鍋,一口為粥鍋,一口為藥鍋,讓災民隨意取之,救活災民甚多,被百姓譽為“雙鍋大善人”。此事傳到了縣衙,縣令鄭板橋親臨盛宏堂觀察,他看到實況后感動落淚,對劉太吉頓生敬意。鄭板橋特令制匾“懸壺濟世”送盛宏堂。此后,鄭板橋與劉太吉私交甚好。1752年,劉太吉去世時,鄭板橋親臨吊唁。

鄭板橋畫像 .jpg)

.jpg)

再談談劉太吉與乾隆御醫黃元御的交往軼事。

黃元御家住昌邑城西辛戈村(原名新郭村),與我家鄉朱里村相距不到十里。黃元御出身于書香門第,自幼飽受家學熏陶,其父希望他能夠登科入仕,光耀門庭。黃元御也“常欲奮志青云,以功名高天下”,效其先祖黃福(明代仕至少保兼戶部尚書,卒贈太保,謚“忠宣”。《明史》有傳)做出轟轟烈烈的勛業。

雍正二年,黃元御考中邑庠生。黃元御三十歲,因用功過勤,突患眼疾,左目紅澀,白睛如血,不得已延醫就診。而庸醫誤用大黃、黃連等寒泄之劑,致脾陽大虧,數年之內,屢犯中虛,左目完全失明。科舉時代,五官不正不準入仕。遭此劫難,黃元御的仕進之路被徹底斷送。在哀痛之中,當地名醫、好友劉太吉勸說他:“生不為名相濟世,亦當為名醫濟人!”從此,黃元御走上了棄儒從醫的道路。憑著深厚的文化功底,又得到劉太吉認真傳授,黃元御數年奮斗,大醫有成,開始行醫立著,名氣漸漸傳到了宮中。

乾隆十五年(1750年),黃元御應詔為乾隆帝治病,三劑藥后病除,深得乾隆器重。次年二月,乾隆帝首次南巡,黃元御伴駕到了杭州,期間著方調藥,皆有神效,備受乾隆及內外臣工贊譽。乾隆曾問:“你醫術高明,受何人所教?”黃元御說:“我鄰村有一好友劉太吉,醫術高明,我受教頗多,萬歲可啟用。”乾隆召見劉太吉,準備啟用。這時有大臣對乾隆言:“劉太吉的姓名有避諱之字,‘太’為三輩之上,又與‘太極’諧音,不合萬歲用。”最終乾隆沒有啟用劉太吉。劉太吉回家后郁郁寡歡,不久得了重病去世,店鋪由劉永吉獨自掌管。

以后盛宏堂藥鋪由小到大、逐步發展,因聘用了一位高人而生意更加興隆,一時名聲大振。聽老一輩人說,此人名叫王甲成,老家是山東諸城人,曾經在紫禁城內任太醫多年。有一名格格得了絕癥,由王甲成負責醫治。王太醫盡管傾盡全力,但無力回天,格格最后死亡。他人卻借機陷害,涉嫌瀆職之罪,被革職為民,驅逐出宮廷。王甲成回到老家后,看到盛宏堂藥鋪的當家人劉永吉為人忠厚實在,就投奔了他。劉永吉得到王甲成,如魚得水,對他情同手足,視同家人。王甲成為答謝知遇之恩把他的平生所學和宮廷里的一些配方、秘方毫不保留地獻給盛宏堂藥鋪。

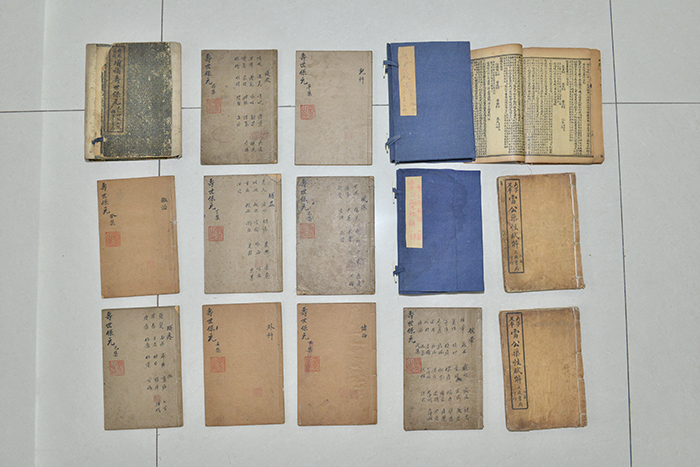

秘方書籍 盛宏堂藥鋪,既講醫術,更講醫德,許多病人慕名而來。其中不乏有許多窮人來求醫,無錢治病,劉永吉就免費或者少收費,一時譽滿全城,因而獲得了濰縣縣衙的高度評價。

盛宏堂藥鋪輩輩傳承,經第二代劉復仁、第三代劉孟如、第四代劉元香,昌盛不衰。尤其到了劉經明(第五代)當家掌柜時期,盛宏堂更是名振八方,躋身全國聞名的四大藥堂之一(北京同仁堂、天津達仁堂、哈爾濱世一堂、山東盛宏堂),大清朝廷曾下旨宣劉經明進京給王公大臣治病,當時在濰縣轟動一時。

劉經明去世后,由他的兩個兒子劉述賢、劉述圣(第六代)共同掌柜。二人醫術高明,藥到病除,所以遠近老百姓都愿意到盛宏堂看病。一位來自山東蓬萊的秀才名叫宋強,患下肢潰爛壞疽久治不愈,后找到了盛宏堂。劉述賢采用祖傳秘方,并用內病外治的辦法為他治療,很快取得了好的效果。康復之后,宋強非常感激,專門制作了一塊“華佗轉世”的木匾贈與劉述賢。

一天晚上,有一個槍傷很重的人在盛宏堂藥鋪門外昏迷過去,店內伙計們發現后,稟報掌柜,劉述賢立即讓伙計們把人抬進來,經過搶救治療,這個受傷的人慢慢蘇醒過來,非常感激。但因傷勢過重不能下床,在盛宏堂藥鋪治療了一個多月,才被友人接走。不久,縣衙派兵包圍了盛宏堂藥鋪,把劉述賢、劉述圣抓到縣衙,以通匪罪關進監獄,并查封了盛宏堂藥鋪。后來得知被救的那個人是所謂的亂黨,盛宏堂藥鋪被迫關門。

家人傾其所有,花了很多錢,才把劉述賢、劉述圣救回來。因此事一家人在縣城無法立足,只好回到老家朱里村。

從此之后,后代們發誓再不從醫。這樣,盛宏堂的后人第七代劉祥云,第八代劉碩道一直在家務農。

我的父親劉傳悅(第九代)看到祖上留下的醫書、醫案,又萌發了繼承祖業、把盛宏堂發揚光大的想法,于1938年去青島西鎮開了盛宏堂藥店。因本錢所限,藥店規模較小,當時又逢亂世,初期發展非常艱難。通過十幾年的努力,青島盛宏堂藥店已初具規模,擁有店鋪、作坊十余間,聘用了6名坐堂大夫和十幾名伙計,憑借祖上醫藥秘方的優勢,以中醫藥為主,生意日趨興旺。

建國后的1953年,公私合營、“三反”、“五反”和劃成分等運動接踵而來。當時工作組負責人多次找到父親談話,動員父親將盛宏堂藥店交公有,如果不放棄藥店,可能劃為資本家。父親經過反復地思考,終于選擇了放棄盛宏堂藥店,將盛宏堂藥店上交國家,于1954年帶著母親和我回到了老家濰縣朱里村。

過去的盛宏堂雖然湮沒于歷史中,但為作為第十代傳人的我創建新時代的盛宏公司埋下了一顆優良的“種子”,并打下了堅實的基礎。

現在的盛宏堂 |